生物醫學研究中的光學成像能夠實時觀察生物體內某些區域的特征和狀態,提供關于細胞和組織結構的準確和豐富的信息,從而有助于更深入地了解體內復雜的生理和病理過程。其中第二近紅外窗口(NIR-II, 1000 ~ 1700 nm)的光學成像由于減少了組織散射和自體熒光,在生物醫學檢測中具有很大的前景。在眾多的NIR-II成像探針中,鑭系納米晶體被認為是理想的活體深部組織成像材料,其具有豐富的橫跨NIR-II區域的窄帶發射,以及優越的光穩定性和生物相容性。然而,合理設計具有優越激發波長的NIR-II探針以平衡組織散射和水吸收的影響仍然是一個巨大的挑戰。

在這項研究中,作者報告了一系列基于鈥敏化的鑭系納米晶體庫(HSNCs),其能夠在1143納米的激發波長下產生近紅外二區(NIR-II)的可調諧發射。通過精細調節共同摻雜和界面結構中敏化劑和激活劑的組成,成功實現了跨越1000-2200 nm范圍的可調諧發射,極大地擴展了NIR-II成像探針的工具包。通過深入探索穩態和瞬態發光過程,作者清晰地闡明了鈥離子與其他鑭系離子之間的能量轉移機制。此外,體外和體內成像實驗表明,由于光子散射減少和水吸收相對較低,1143 nm光子比鑭系納米材料中常用的經典激發光具有更好的組織穿透性。這些新開發的HSNCs可實現幾乎無串擾的三通道NIR-II體內成像。值得注意的是,通過引入在不同波長下激發的鑭系納米材料,成像通道可擴展至六個,從而能夠在體內清晰區分多種解剖結構。

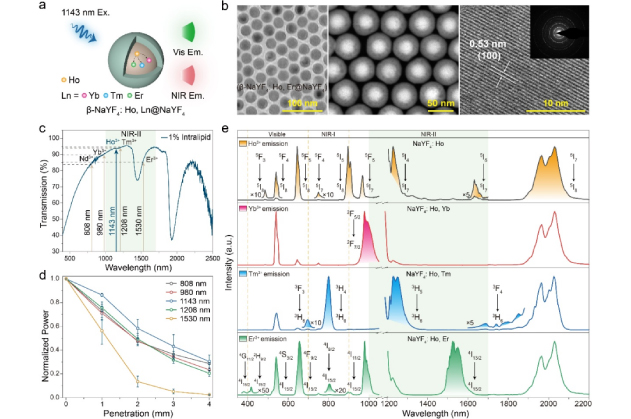

圖1. (a) 具有核殼結構的NaYF4: Ho,Ln示意圖。

(b) NaYF4: Ho,Er的形貌表征。

(c-d)不同波長的組織透過率研究。

(e) 鈥敏化納米顆粒所能實現的發射光譜圖。

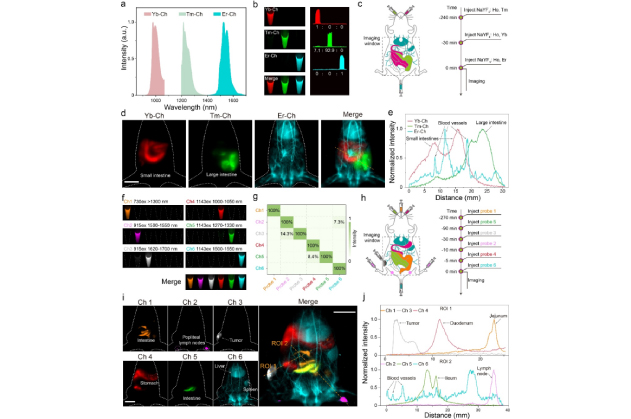

圖2. (a) 三通道成像所用探針發射光譜圖。

(b-e)鈥敏化納米顆粒用于無串擾的三通道成像。

(f-j)利用鈥敏化納米顆粒的多發射特性以及和傳統激發波長的激發無串擾的特點所實現的六通道成像。

參考文獻:

Xusheng Wang,Wenxiao Wu, Baofeng Yun, Liwen Huang, Zi-Han Chen, Jiang Ming, Fuheng Zhai, Hongxin Zhang* and Fan Zhang*. An Emerging Toolkit of Ho3+ Sensitized Lanthanide Nanocrystals with NIR-II Excitation and Emission for in Vivo Bioimaging. JACS, 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c16451?articleRef=test.